Семен

Иванович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

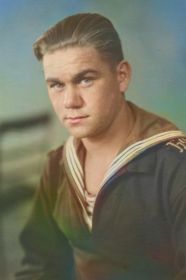

Родился в 1914 г. в Саратовская обл., Ртищевский р-н, с. Софьино в многодетной казачьей семье.

Позднее семья переехала в Нейский район Ярославской области. Образование 4 класса. Рабочая специальность электрик.

15 сентября 1937 г. Семён Терёшин в соответствии с законом «О воинской обязанности» Нейским райвоенкоматом Ярославской области был призван в Рабоче – Крестьянскую Красную Армию.

Терёшина и его однополчан командиры обучали политической грамоте, основам общей тактики, огневой подготовке, изучению материальной части оружия, топографии, строевой и физической подготовке. При этом применялись разные, но достаточно простые формы и методы учебы: рассказ, объяснение, обсуждение, беседа, практический показ, упражнение, тренировка, самостоятельная работа, тактико-строевое занятие, тактические учения с боевой стрельбой. В системе обучения красноармейцев в качестве ведущего средства выступало действие.

Гражданская специальность Семёна Терёшина электрика позволила ему освоить специальность связиста. Техника связи сложна в устройстве, что требовало время для изучения и приобретения практических навыков.

Во время обучения проводились комплексные занятия, на которых демонстрировались возможности техники связи по обеспечению непрерывного управления войсками и примеры образцового владения ею. Нередко занятия проходили в поле на специально оборудованных узлах связи и командных пунктах. Закреплялись знания и навыки по специальности в обстановке, максимально приближенной к боевой. В части понимали необходимость повышения общеобразовательного и культурного уровня военнослужащих. Поэтому в штат были введены учителя, «ленинские уголки», в которых бойцы могли проводить свой досуг и самообразование, развертывалась клубная, кружковая и библиотечная работа. Благодаря подобной подготовке Семён перешагнул свой 4-х классный общеобразовательный уровень. Всю жизнь он с большим интересом читал книги, журналы, газеты, хорошо считал и писал. Последующая боевая и гражданская часть жизни подтвердили качество армейской выучки; они помогли Семёну Ивановичу выработать характер, силу духа, выносливость, выжить в условиях сражений на Ленинградском фронте. Службу проходил успешно. Он окончил школу младших командир, имел благодарности от воинской части за боевую и политическую подготовку.

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война внесла серьёзные коррективы в подготовку солдат, сержантов, офицеров, командиров высокого ранга.

В сентябре 1942 г. сержант Терёхин сражается в составе 55-й отдельной стрелковой бригаде 2-го формирования на Ленинградском фронте. С 01.12.1942 г. по 01.04.1943 г. бригада включена в 67-ю армию.

В конце 1942 г. советское командование приняло решение провести операцию по прорыву блокады Ленинграда. В предстоящей операции под кодовым наименование «Искра», 67-й армии наряду со 2-й ударной армией Волховского фронта отводилась решающая роль — встречными ударами вдоль южного побережья Ладожского озера взломать немецкую оборону и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. Перейдя в наступление 12 января 55-я осбр и другие части и соединения 67-й армии форсировали Неву, преодолели упорное сопротивление противника и 18 января соединились со 2-й ударной армией. Блокада Ленинграда была прорвана, однако дальнейшего развития наступление советских войск не получило. До конца февраля части и соединения 67-й А вели ожесточённые бои с противником, но сумели добиться только локальных успехов — во второй половине февраля был ликвидирован мощнейший укрепрайон противника в районе 1-го и 2-го Городков, главным узлом которого было здание 8-й ГРЭС на берегу Невы. Этот успех позволил создать сухопутную связь с «Невским пятачком», героическая и трагическая эпопея которого на этом закончилась.

В середине лета 1943 г. войска объединения занимали оборону в 5 — 7 километрах от восточного побережья Ладожского озера по рубежу Московская Дубровка (на левом берегу Невы) — Синявино — Гонтовая Липка. С этих рубежей частям и соединения армии предстояло перейти в наступление согласно плану Мгинской операции — ещё одной попытки разгромить мгинско-синявинскую группировку противника. 22 июля части и соединения 67-й армии перешли в наступление и целый месяц вели ожесточённые бои на участке фронта Арбузово — Синявино, но так и не смогли добиться существенных успехов. В середине сентября войска 67-й и 8-й армий провели ещё одну операцию с целью захвата восточной оконечности «мгинского выступа». Хотя и это наступление не достигло всех поставленных целей,

С 01.08.1943 г. 55-я осбр участвует в боевых действиях в составе 2-й Ударной армии (командарм который Власов предал своих бойцов, не только сдался немцам, но и служил им). 04.09.1943 г. бригада была расформирована (!!!).

31 августа 1943 г. пом. комвзвода старший сержант С. Терёшин, выбыв из 55-й осбр, зачисляется в 48-й запасной стрелковой полк 36-й стрелковой дивизии (она подчинялась непосредственно штабу Ленфронта, являлась основным учебным центром Ленинграда. Трудности переброски на Ленфронт резервов поставили задачу более быстрого возвращения в строй раненых из госпиталей Ленинграда, подготовки их и новобранцев перед направлением маршевых команд в соединения фронта).

Вскоре он был направлен в роту связи 255-го сп 123-й сд, которая была в это время отведена в резерв фронта на пополнение.

123-я сд 19 мая 1943 г. вступила (в ходе неудачной Красноборской операции) в бой в районе Красного Бора, где 55-я армия, взаимодействуя с войсками Волховского фронта, пытались окружить Мгинско-Синявинскую группировку противника и разгромить её. Дивизия смогла продвинуться на расстояние около 7 километров, после чего контрударом выбита, частично окружена и была вынуждена отойти на первоначальные рубежи. В июле в ходе опять же неудачной Мгинской операции 123-я сд вела тяжёлые наступательные бои под Синявино, понесла значительные потери, в августе вновь отведена в резерв фронта и восстанавливалась вплоть до января 1944 г.

В январе-феврале 1944 г. дивизия в составе 67-й армии участвовала в Ленинградско-Новгородской наступательной операции (14.01-01.03.1944 г.). В бои вступила 19 января после освобождения Красного Села с задачей, взаимодействуя с 201-й и 120-й стрелковыми дивизиями, овладеть Гатчиной. Дивизия наносила удар по противнику левее Гатчины, чтобы обойти город с фланга, войти в тыл и перерезать коммуникации противника, оборонявшего Гатчину. 24 января части дивизии перерезали дорогу на Лугу. После освобождения Гатчины (26 января) дивизия продолжила наступление вдоль шоссейной дороги на Лугу, с 29 января вела ожесточённые бои под Сиверской, лыжным батальоном вышла в тыл Сиверской группировки противника, перерезала железную дорогу на Лугу и захватила железнодорожный мост через Оредеж. После этого начали наступление основные силы дивизии, и Сиверская была освобождена. 12 февраля к 10.00 дивизия с боями подошла к Луге и, начав её штурм, ворвалась в город. За отличие личного состава при освобождении Луги дивизии присвоено почётное наименование «Лужская».

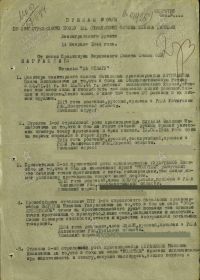

Командир отделения роты связи старший сержант Терёшин в бою за населенный пункт Пласково (Пло́ское — посёлок в Лужском районе Ленинградской области. Ныне входит в состав Толмачёвского городского поселения) 10-11 февраля 1944 г. под ураганным обстрелом противника обеспечил бесперебойную связь и управление боем. Своим мужеством, отвагой воодушевлял подчиненных на боевые подвиги и лично сам, выходя на линию 10 февраля, исправил 10 повреждений линии связи. Приказом №05/н от 14.02.1944 г. по 255-му стрелковому полку 123-й стрелковой дивизии он был награжден медалью «За отвагу»

Связист Терёшин и его товарищи каждый день совершали поступки, действия, аналогичные тем, за которые его наградили медалью. Он продолжал в каждом бою делать своё воинское дело, не считая это подвигом, наград у отцов – командиров не хватило бы на все его деяния. Однако каждый день мог стать для него последним.

Место Семёна - рядом с командиром полка. Все его подразделения (штаб, НП, батальоны, роты и др.) связаны общей телефонной сетью. Все переговоры командиров и команды, поступающие от КП (командный пункт), слышны в телефонной трубке. Поэтому командир отделения связистов порой был одним из самых осведомленным о происходящем в бою.

Слушая переговоры, поневоле отвлекаешься от происходящего рядом и меньше реагируешь на постоянный обстрел. При смене позиций тащишь провод, вытягивая его из катушки, к новому расположению комполка; и не забываешь отрыть окопчик (!!!), сообщить на НП, что связь установлена. Постепенно связисты, втягиваются в это состояние и отправляются на передний край почти как на работу. Наиболее опасными для жизни, конечно, были выходы на восстановление разорванной связи. Но и они отходили на второй план под влиянием нечеловеческой усталости и постоянного недосыпания. Все то время, когда Семён Иванович оказывался в наиболее опасных ситуациях, почему-то его не оставляло убеждение, что смерть минует и он переживет войну. И действительно, Семён столько раз чудом оставался цел, что, казалось, его опекает некий ангел-хранитель. Через некоторое время полы шинели оказались простреленными. Эти следы были получены при выходах на создание линии связи при перемене места расположения командного пункта и при восстановлении разрушенной связи. Именно эта работа была наиболее опасной и физически тяжелой. Самое трудное в ней было преодолеть инстинктивный страх и заставить себя вылезти из окопа на открытое место под минометный или артиллерийский обстрел и, взяв в руку телефонный кабель, отправиться вдоль него, отыскивая место разрыва. Далее, как казалось, приспособившись к складывающейся обстановке, ползешь, одолеваемый лишь одной мыслью – скорее бы найти обрыв. Автомат, надетый «через плечо», сковывает движения, катушка с кабелем цепляется за кусты и обрывки колючей проволоки. Вот, наконец, обрыв: конец кабеля – в руке. Теперь: где же другой конец? Если не удается разглядеть, приходится, подавляя страх, ползать, а то и вставать на ноги, чтобы обследовать ближайшую часть местности. Найдя другой конец оборванной сети, зачищаешь его и конец кабеля, вытягиваемого из катушки ножом, оба конца перед местом сращивания связываешь узлом, затем зачищенные концы соединяешь и обматываешь изоляционной лентой. Затем ползешь обратно к оставленному месту разрыва и сращиваешь с ним надставленный конец линии связи. Кажется, все. Можно ползти обратно к своему, кажущемуся таким безопасным, окопчику. Этот путь, почему-то, представляется еще более продолжительным и опасным: ничто не отвлекает от воя приближающихся мин, каждая из которых, как будто, предназначена тебе. Шорох снарядов не страшен, он слышен тогда, когда снаряд уже пролетел мимо или улетел дальше. Ползет связист-линейщик, отсчитывая метры, а в сознании растет тревога: а не было ли и других разрывов? Что, если приползет и окажется, что связи по-прежнему нет? Тогда – вновь вылезать под огонь, искать другое место обрыва.

В наградном листе на Семёна Терёшина написано просто и буднично: столько то раз, рискуя жизнью, восстанавливал СВЯЗЬ!!!.

Несколько кадров из фильма «Баллада о солдате» в полной мере передают ситуацию и ощущения, в которой на поле брани оказались два связиста.

После освобождения Луги командование фронтом повернуло дивизию на Эстонию. Полки заняли позиции на Нарвском плацдарме, незадолго до того захваченном нашими войсками. На небольшом участке шириной в 4 км дивизии пришлось некоторое время держать оборону в очень трудных условиях. Отразив все попытки ликвидировать плацдарм, части дивизии сами перешли в наступление. Перед 123-й сд была поставлена задача овладеть узлом сопротивления противника – Апсара - Метсаваха, который являлся ключевой позицией для взятий Нарвы. После упорных боев дивизия выполнила боевую задачу. За эту операцию Военный совет фронта объявил бойцам и командирам дивизии благодарность.

С нарвского направления дивизия была переброшена под Резекне и повела бои за освобождение Латвии. В это же время командование дивизий принял гвардии полковник Шумский. Во второй половине 1944 г. 123-я стрелковая дивизия участвовала в боях за освобождение Риги, а затем приняла участие в боях с Курляндской группировкой противника.

День Победы застал дивизию в районе Митавы.

Мирные месяцы 1945 г. дивизия провела на Украине, где она дислоцировалась после войны.

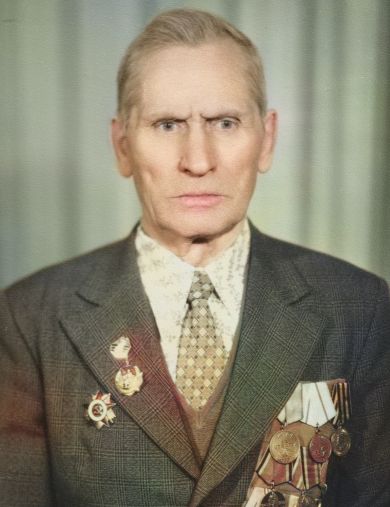

Старший сержант Терёшин был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», как и многие его однополчане, был удостоен не менее двух Благодарностей Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина по приказам: №74 от 13.02.1944 г., №147 от 23.06.1944 г., №196 (Прилагаются).

«Справка:

25 января 1943 г. впервые был подписан приказ Верховного Главнокомандующего – Маршала Советского Союза И. В. Сталина об объявлении благодарности войскам Юго-Западного, Южного, Донского, Северо-Кавказского, Воронежского, Ленинградского и Волховского фронтов за успехи в разгроме немцев, за освобождение городов и сел нашей Родины. Следующая «Благодарность» была объявлена И. В. Сталиным войскам Донского фронта 2-го февраля 1943г. Текст приказа заканчивался фразой: «Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта за отличные боевые действия».

По мере продвижения наших войск на запад, последовали «Благодарности» за взятие городов, плацдармов, ликвидацию фашистских группировок. Последняя «Благодарность» была объявлена 3 сентября 1945г. советским войскам за боевые действия против Японии и разгром ее армии. Всего за годы войны И.В. Сталиным лично было подписано 375 таких документов. Каждый такой приказ зачитывался перед личным составом войск и имел особое значение в поднятии боевого духа нашей армии. «Благодарность» приравнивалась к награждению орденами и медалями. Приказы Главнокомандующего были признанием патриотизма воинов, их стойкости духа, их веры в победу. Каждый такой приказ – это веха истории великой войны, истории великого народа, которую мы обязаны свято хранить».

К началу 1946 г. 123-я ордена Ленина Лужская стрелковая дивизия была расформирована.

Боевой опыт и военно-учетная специальность старшего сержанта Терёшина С.И. были востребованы и в мирное время, его зачислили в штат школы специалистов Береговой охраны Краснознаменного Балтийского флота, которая находилась на Васильевском острове в городе Ленинграде.

28 августа 1946 г. Семён Иванович после 9 лет службы был демобилизован.

Жить и работать он стал в городе, который оборонял. Проживал в г. Ленинграде на 12-й Линии Васильевского острова. Был женат, детей не было.

В мирное время Семён Иванович Терёшин был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (1985 г.), юбилейными медалями.

Боевой путь

В сентябре 1942 г. сержант Терёхин сражается в составе 55-й отдельной стрелковой бригаде 2-го формирования на Ленинградском фронте. С 01.12.1942 г. по 01.04.1943 г. бригада включена в 67-ю армию.

В конце 1942 г. советское командование приняло решение провести операцию по прорыву блокады Ленинграда. В предстоящей операции под кодовым наименование «Искра», 67-й армии наряду со 2-й ударной армией Волховского фронта отводилась решающая роль — встречными ударами вдоль южного побережья Ладожского озера взломать немецкую оборону и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. Перейдя в наступление 12 января 55-я осбр и другие части и соединения 67-й армии форсировали Неву, преодолели упорное сопротивление противника и 18 января соединились со 2-й ударной армией. Блокада Ленинграда была прорвана, однако дальнейшего развития наступление советских войск не получило. До конца февраля части и соединения 67-й А вели ожесточённые бои с противником, но сумели добиться только локальных успехов — во второй половине февраля был ликвидирован мощнейший укрепрайон противника в районе 1-го и 2-го Городков, главным узлом которого было здание 8-й ГРЭС на берегу Невы. Этот успех позволил создать сухопутную связь с «Невским пятачком», героическая и трагическая эпопея которого на этом закончилась.

В середине лета 1943 г. войска объединения занимали оборону в 5 — 7 километрах от восточного побережья Ладожского озера по рубежу Московская Дубровка (на левом берегу Невы) — Синявино — Гонтовая Липка. С этих рубежей частям и соединения армии предстояло перейти в наступление согласно плану Мгинской операции — ещё одной попытки разгромить мгинско-синявинскую группировку противника. 22 июля части и соединения 67-й армии перешли в наступление и целый месяц вели ожесточённые бои на участке фронта Арбузово — Синявино, но так и не смогли добиться существенных успехов. В середине сентября войска 67-й и 8-й армий провели ещё одну операцию с целью захвата восточной оконечности «мгинского выступа». Хотя и это наступление не достигло всех поставленных целей,

С 01.08.1943 г. 55-я осбр участвует в боевых действиях в составе 2-й Ударной армии (командарм который Власов предал своих бойцов, не только сдался немцам, но и служил им). 04.09.1943 г. бригада была расформирована (!!!).

31 августа 1943 г. пом. комвзвода старший сержант С. Терёшин, выбыв из 55-й осбр, зачисляется в 48-й запасной стрелковой полк 36-й стрелковой дивизии (она подчинялась непосредственно штабу Ленфронта, являлась основным учебным центром Ленинграда. Трудности переброски на Ленфронт резервов поставили задачу более быстрого возвращения в строй раненых из госпиталей Ленинграда, подготовки их и новобранцев перед направлением маршевых команд в соединения фронта).

Вскоре он был направлен в роту связи 255-го сп 123-й сд, которая была в это время отведена в резерв фронта на пополнение.

123-я сд 19 мая 1943 г. вступила (в ходе неудачной Красноборской операции) в бой в районе Красного Бора, где 55-я армия, взаимодействуя с войсками Волховского фронта, пытались окружить Мгинско-Синявинскую группировку противника и разгромить её. Дивизия смогла продвинуться на расстояние около 7 километров, после чего контрударом выбита, частично окружена и была вынуждена отойти на первоначальные рубежи. В июле в ходе опять же неудачной Мгинской операции 123-я сд вела тяжёлые наступательные бои под Синявино, понесла значительные потери, в августе вновь отведена в резерв фронта и восстанавливалась вплоть до января 1944 г.

В январе-феврале 1944 г. дивизия в составе 67-й армии участвовала в Ленинградско-Новгородской наступательной операции (14.01-01.03.1944 г.). В бои вступила 19 января после освобождения Красного Села с задачей, взаимодействуя с 201-й и 120-й стрелковыми дивизиями, овладеть Гатчиной. Дивизия наносила удар по противнику левее Гатчины, чтобы обойти город с фланга, войти в тыл и перерезать коммуникации противника, оборонявшего Гатчину. 24 января части дивизии перерезали дорогу на Лугу. После освобождения Гатчины (26 января) дивизия продолжила наступление вдоль шоссейной дороги на Лугу, с 29 января вела ожесточённые бои под Сиверской, лыжным батальоном вышла в тыл Сиверской группировки противника, перерезала железную дорогу на Лугу и захватила железнодорожный мост через Оредеж. После этого начали наступление основные силы дивизии, и Сиверская была освобождена. 12 февраля к 10.00 дивизия с боями подошла к Луге и, начав её штурм, ворвалась в город. За отличие личного состава при освобождении Луги дивизии присвоено почётное наименование «Лужская».

Командир отделения роты связи старший сержант Терёшин в бою за населенный пункт Пласково (Пло́ское — посёлок в Лужском районе Ленинградской области. Ныне входит в состав Толмачёвского городского поселения) 10-11 февраля 1944 г. под ураганным обстрелом противника обеспечил бесперебойную связь и управление боем. Своим мужеством, отвагой воодушевлял подчиненных на боевые подвиги и лично сам, выходя на линию 10 февраля, исправил 10 повреждений линии связи. Приказом №05/н от 14.02.1944 г. по 255-му стрелковому полку 123-й стрелковой дивизии он был награжден медалью «За отвагу»

Связист Терёшин и его товарищи каждый день совершали поступки, действия, аналогичные тем, за которые его наградили медалью. Он продолжал в каждом бою делать своё воинское дело, не считая это подвигом, наград у отцов – командиров не хватило бы на все его деяния. Однако каждый день мог стать для него последним.

Место Семёна - рядом с командиром полка. Все его подразделения (штаб, НП, батальоны, роты и др.) связаны общей телефонной сетью. Все переговоры командиров и команды, поступающие от КП (командный пункт), слышны в телефонной трубке. Поэтому командир отделения связистов порой был одним из самых осведомленным о происходящем в бою.

Слушая переговоры, поневоле отвлекаешься от происходящего рядом и меньше реагируешь на постоянный обстрел. При смене позиций тащишь провод, вытягивая его из катушки, к новому расположению комполка; и не забываешь отрыть окопчик (!!!), сообщить на НП, что связь установлена. Постепенно связисты, втягиваются в это состояние и отправляются на передний край почти как на работу. Наиболее опасными для жизни, конечно, были выходы на восстановление разорванной связи. Но и они отходили на второй план под влиянием нечеловеческой усталости и постоянного недосыпания. Все то время, когда Семён Иванович оказывался в наиболее опасных ситуациях, почему-то его не оставляло убеждение, что смерть минует и он переживет войну. И действительно, Семён столько раз чудом оставался цел, что, казалось, его опекает некий ангел-хранитель. Через некоторое время полы шинели оказались простреленными. Эти следы были получены при выходах на создание линии связи при перемене места расположения командного пункта и при восстановлении разрушенной связи. Именно эта работа была наиболее опасной и физически тяжелой. Самое трудное в ней было преодолеть инстинктивный страх и заставить себя вылезти из окопа на открытое место под минометный или артиллерийский обстрел и, взяв в руку телефонный кабель, отправиться вдоль него, отыскивая место разрыва. Далее, как казалось, приспособившись к складывающейся обстановке, ползешь, одолеваемый лишь одной мыслью – скорее бы найти обрыв. Автомат, надетый «через плечо», сковывает движения, катушка с кабелем цепляется за кусты и обрывки колючей проволоки. Вот, наконец, обрыв: конец кабеля – в руке. Теперь: где же другой конец? Если не удается разглядеть, приходится, подавляя страх, ползать, а то и вставать на ноги, чтобы обследовать ближайшую часть местности. Найдя другой конец оборванной сети, зачищаешь его и конец кабеля, вытягиваемого из катушки ножом, оба конца перед местом сращивания связываешь узлом, затем зачищенные концы соединяешь и обматываешь изоляционной лентой. Затем ползешь обратно к оставленному месту разрыва и сращиваешь с ним надставленный конец линии связи. Кажется, все. Можно ползти обратно к своему, кажущемуся таким безопасным, окопчику. Этот путь, почему-то, представляется еще более продолжительным и опасным: ничто не отвлекает от воя приближающихся мин, каждая из которых, как будто, предназначена тебе. Шорох снарядов не страшен, он слышен тогда, когда снаряд уже пролетел мимо или улетел дальше. Ползет связист-линейщик, отсчитывая метры, а в сознании растет тревога: а не было ли и других разрывов? Что, если приползет и окажется, что связи по-прежнему нет? Тогда – вновь вылезать под огонь, искать другое место обрыва.

В наградном листе на Семёна Терёшина написано просто и буднично: столько то раз, рискуя жизнью, восстанавливал СВЯЗЬ!!!.

Несколько кадров из фильма «Баллада о солдате» в полной мере передают ситуацию и ощущения, в которой на поле брани оказались два связиста.

После освобождения Луги командование фронтом повернуло дивизию на Эстонию. Полки заняли позиции на Нарвском плацдарме, незадолго до того захваченном нашими войсками. На небольшом участке шириной в 4 км дивизии пришлось некоторое время держать оборону в очень трудных условиях. Отразив все попытки ликвидировать плацдарм, части дивизии сами перешли в наступление. Перед 123-й сд была поставлена задача овладеть узлом сопротивления противника – Апсара - Метсаваха, который являлся ключевой позицией для взятий Нарвы. После упорных боев дивизия выполнила боевую задачу. За эту операцию Военный совет фронта объявил бойцам и командирам дивизии благодарность.

С нарвского направления дивизия была переброшена под Резекне и повела бои за освобождение Латвии. В это же время командование дивизий принял гвардии полковник Шумский. Во второй половине 1944 г. 123-я стрелковая дивизия участвовала в боях за освобождение Риги, а затем приняла участие в боях с Курляндской группировкой противника.

День Победы застал дивизию в районе Митавы.

После войны

День Победы застал дивизию в районе Митавы.

Мирные месяцы 1945 г. дивизия провела на Украине, где она дислоцировалась после войны.

Старший сержант Терёшин был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», как и многие его однополчане, был удостоен не менее двух Благодарностей Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина по приказам: №74 от 13.02.1944 г., №147 от 23.06.1944 г., №196.

К началу 1946 г. 123-я ордена Ленина Лужская стрелковая дивизия была расформирована.

Боевой опыт и военно-учетная специальность старшего сержанта Терёшина С.И. были востребованы и в мирное время, его зачислили в штат школы специалистов Береговой охраны Краснознаменного Балтийского флота, которая находилась на Васильевском острове в городе Ленинграде.

28 августа 1946 г. Семён Иванович после 9 лет службы был демобилизован.

Жить и работать он стал в городе, который оборонял. Проживал в г. Ленинграде на 12-й Линии Васильевского острова. Был женат, детей не было.

В мирное время Семён Иванович Терёшин был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (1985 г.), юбилейными медалями.